海口网9月11日消息 晚上10点睡觉,早上5点起床,看书写作,睡个回笼觉,再起来看书写作,时不时受邀去讲讲课,下午6点准时走进健身房。这是知名学者廖逊退休后的生活。一年前,廖逊从海南省委党校副校长和省行政学院院长的岗位上退休,没有了公务的羁绊,正式开始的晚年生活,除了继续保持着原有的规律,还多了一份从容。

唯一的儿子在1岁时高烧不退导致脑细胞受损智力残疾,至今未能完全康复。儿子的病还在救治期间,妻子又被检查出患有遗传性脑萎缩,16年前坐上了轮椅,智力与记忆力逐渐退化,最终发展成早老型痴呆,2001年开始瘫痪在床至今。一家三口两人残疾,廖逊不同于常人甚至可以说是多灾多难的家庭故事已不算鲜为人知,人们更好奇的是,这位在专业领域有所作为,在事业上取得成功,在公众面前出口成章、笑声朗朗的学者,在接踵而来的生活磨难中,如何保持着乐观的心态和充沛的精力,经营出充实而温馨的生活。

人物简介

廖逊:

1950年生,国务院政府特殊津贴获得者。中共海南省委党校(海南省行政学院、省社会主义学院)原党委副书记、海南省社会主义学院原院长、中共海南省委党校原常务副校长、海南省行政学院原院长。廖逊原在中国社科院数量经济与技术经济研究所工作,曾经专门研究过社会主义思想史上的经济系统观,特别是其中国家行政机关与公民社会的关系。提出“小政府、大社会”原本是纯学术的思考,历史大潮却把他推到了海南。在这里,他参与《海南经济发展战略》的制订,以及海南省级行政机构的设计。参预组建并长期领导省政府的智囊团——发展研究中心。该机构撤消后,廖逊来到三校合一的政治院校——省委党校、省行政学院和省社会主义学院,担任领导职务和教授。目前退休,但仍然活跃在学术舞台上。

妻子秦黎:

64岁。患遗传性脑萎缩,16年前坐上轮椅,10年前瘫痪在床至今。

儿子廖也谦:

20岁。13个月大时因高烧脑细胞受损导致智力残疾,至今未能完全康复。在技校学烹饪。

夫妻情深—— 妻子患病卧床10年 一个男人扛起一个家

“如果你发现经受磨难是命中注定的,那你就应当把经受磨难作为自己独特的任务。没有人能够解除你的磨难,替代你的痛苦。你独特的机会就依存于自己承受重负的方式之中。”

——维克多·弗兰克尔《活出生命的意义》

家庭连遭不幸 他不离不弃2011年9月初一个周五的上午,南国都市报记者走进廖逊的家。阳光从超大的玻璃窗照射进来,让每个房间都变得透亮,除了阳光,每个房间都有一面高至天花板的书柜,层层叠叠的书籍悄悄透露了主人的身份与喜好。

这是廖逊在海甸岛的新家,一年前,他带着家人和多年珍藏的3万余本书籍,搬到了这个只要有阳光就会透亮的小区房。虽然早已听说廖逊家里的藏书堪称一个小型图书馆,但一进门,记者依然被客厅连着书房的两面相对的书墙震住。“搬家的时候,摆弄这些书可是个大工程,足足整理了一个多月。”廖逊说。

这些书籍对他来说太重要了,他从中汲取知识,并学以致用发展事业以及维持家庭。廖逊曾在多家报刊开设专栏,每年公开发表文章字数达50万左右,退休后他现在每周为网站写评论,受邀到各个单位演讲和授课。

“一个人打几份工,挣几份钱,不仅能保证家人的生活质量,还能适当搞些家庭建设。”这种别人看来既充实又发挥余热的晚年生活这样解读似乎有些“俗”,但对于自称比任何人都精于“算计”的廖逊来说,却非常实在。

因为,这位已经年过花甲的学者有着一个异于常人的家庭需要照顾。

“黎宝宝,看看,有人来看咱们了!”廖逊带着记者走进妻子秦黎的房间,向因病瘫痪而躺在床上的妻子引见。正在看电视的廖夫人见到陌生人有些害羞,用胳膊微微地挡住了脸。“这有啥,咱们黎宝宝长得又不丑,大大方方的多好呀!”廖逊用手轻轻地抚摸着妻子散落在脸颊上的头发,然后紧紧握住她的手,试图通过肢体语言消除她的紧张。随后,又把床边专供妻子看电视解闷的一个视频播放器的角度调整好,让她能更舒适地看节目。

1992年,他们13个月的儿子廖也谦发高烧抢救不力,停止呼吸长达7分钟,此后又反复抽搐,最终脑细胞受损导致智力残疾,至今未能完全康复。

就在救治儿子期间,秦黎也被检测出脑萎缩。据医生诊断,儿子经不断治疗还是有希望逐步恢复的,而她的病情恶化却不可逆转,情况会越来越糟。脑萎缩造成早老型痴呆,16年来,秦黎的身体每况愈下,从坐轮椅到瘫痪在床,如今已经在床上躺了10年。“现在就享受她像孩子一样的可爱。”廖逊说,妻子现在智力上只相当于比婴儿稍大一点的小孩,要是妻子能唱首歌,或者背一句诗,他就会非常高兴,全家人之间互相转告,让大家一起惊喜,而他乐于享受这样的幸福和欢乐。

人在任何情况下都有选择的自由

人在任何情况下都有选择的自由。

这是廖逊在采访中不断重复的一句话。他送给记者一本名为《活出生命的意义》的书,这本数万字的小书他每年都会翻一遍。他深受作者维克多·弗兰克尔“意义疗法”和“存在主义分析”的观点所影响:一些不可控的力量可能会拿走你很多东西,但它唯一无法剥夺的是你自主选择如何应对不同处境的自由。你无法控制生命中会发生什么,但你可以控制面对这些事情时自己的情绪与行动。

“儿子发病那年我42岁,妻子坐轮椅那年我44岁,我本人还患有心脏病,在许多人看来,这样一个家庭已经是山穷水尽、走投无路了。”廖逊说。如何照顾好这样一个特殊的家庭,让他面临着人生最艰难的一次抉择。他最终的选择是,用积极的心态直面生活。“有人劝过我放弃,给家里人安排好吃住,寻找另一种生活,可我做不到这么狠心,受不了那份良心折磨。与其过后再忏悔,不如从一开始就问心无愧。”

此后,廖逊息交绝游,一心一意地埋头治学,挣钱养家。“16年来,我基本上不赴晚宴。”廖逊说,原本烟、酒、茶、咖啡、棋、牌、麻将、跳舞“八不染“的习惯继续保持,取消纯粹的应酬性交往,全心做好本职工作,把家庭照顾好。

因为妻子没有医保,看病全部自费,长年以来,廖逊的工资收入是这个家唯一的经济来源,这个原本一心研究治学的大男人学会了对生活处处精打细算。

“我手上的这块表,20块钱,时间挺准的。”廖逊乐呵呵地说,他常去博爱路批发一条街,那里能买到他所需要的东西,而且价格便宜。每年在海口的上海服装展销会一开,他总会抽时间去逛逛,能买到不超过50块钱的衣服和鞋子,既实用又实在。

幸福与否取决于主观意志

人们会感叹于廖逊这些年的付出,他却认为自己从中收获了别样的快乐。“妻子的一个笑,就能让我感到快乐,收获简单的快乐,很多人是做不到的。”廖逊说,他每走一步都会把所有的可能性想到,按照自己认为正确的方式一步一步走下去,稳稳当当的,尽量节省时间和精力。

“我做事情是经过仔细的权衡,并不是大公无私,反而是斤斤计较、冷冰冰的算计,算得比谁都精。至于成功与否,只是个顺带的结果,可遇不可求。”廖逊笑着说,家庭的磨难让他选择简单的生活方式,而这种生活方式让他可以自由享受生活。

“生活幸福与否,首先取决于主观意志。”廖逊说,谁都知道对付逆境和挑战,必须保持乐观向上的情绪。但真正能做到这一点的人,却不多见。《四书·大学》上说“自天子以至于庶人,一是皆以修身为本”,面对家庭的磨难,他的三大修炼带来三大癖好:一是读书成癖,二是运动成癖,三是艺术欣赏成癖。这些癖好让他有足够的能力和精力去照顾家庭,让他保持着良好的心态去创造幸福。

子女教育—— 能在同类当中最优秀就是成功

“积极的生活能够使人有机会通过创造性的工作实现价值,而消极的生活能够使人满足于对美、艺术或者自然的追求……如果说生命有意义,那么遭受苦难也有意义。苦难、厄运和死亡是生活不可剥离的组成部分。没有苦难和死亡,人的生命就不完整。”

——维克多·弗兰克尔《活出生命的意义》

重视后天人格培养 帮助儿子走入社会儿子廖也谦是这个家庭当年面临的另外一个“磨难”。但在廖逊的精心培养下,20岁的廖也谦性格开朗且充满自信。

走入社会,融入人群,是每个智残儿童迟早要面对的现实,而人格的后天培养也非常重要。廖逊以自己的方式,帮助着孩子进入人群。

从儿子5岁开始,每逢双休日,廖逊都会带着他沿着滨海大道,到万绿园跑步,一路上凡遇有点头之交者必须大声问好,有时几乎是不停地喊“叔叔好”,“爷爷好”,“奶奶好”……这套礼节看似繁琐,其实好处多多,因为它总是能博得对方愉快的回应,从而唤起了孩子最淳朴的自信:这个世界接纳我,所有人跟我都是朋友,只要好好干,我会到处受欢迎。廖逊告诉记者,这种培养让孩子在很小的时候就有了好的性格,直到现在,儿子在他那些朋友里面,还是性格最开朗最外向的一个。

在儿子到了入学年龄的时候,廖逊考虑再三,决定把儿子送入正常的学校学习。他认为,与其等到性格定型之后再回归社会,还不如从小就让他在正常人群里里成长,习惯于真实的生活。

作为一个成长中的孩子,廖也谦也有过叛逆的时候,甚至还离家出走过,上网吧不回家,让廖逊找了大半个海口。但在经历过一件事情之后,他懂事了,成熟了。2009年,秦黎低烧,一个月不吃不喝,只能喝一点果汁,差一点就挺不住了。“那个时候把谦谦可吓坏了,说只要把我妈妈救活,随便要我干什么都行。”“管家”刘阿姨说,这事对廖也谦触动比较大,从那以后,人也懂事很多,回到家或者出外,都会主动走到妈妈面前打招呼。

十几年过去了,廖也谦在跌跌撞撞中成长起来。他在技校学习烹饪,在记者采访前的一个月,已经离开家去三亚的一家酒店实习,施展平日所学。

“你知道朱德唯一的儿子做什么工作吗?他本身就是个老革命,结果解放后开火车,开了十几年的火车。朱德的儿子能去开火车,我小小廖逊的儿子去学做饭,这有什么不光荣的?这是个好事。”廖逊对儿子的定位是,希望他是一个快快乐乐的小人物,一个幸福的小百姓,作为父亲来说,目的也就达到了。

可以望子成龙 但是不能强求子女是家庭的重心,每个家庭都会望子成龙,即便在最普通的家庭,父母对子女的期望都不会普通。作为学者,廖逊有着深厚的知识水平与文化素养,但对于孩子的教育,他却有着自己的一套理论。

看着儿子现在的模样,廖逊颇感欣慰。他说,“我也望子成龙,但不能往死了逼。在同等的条件下,能做到最优秀,能在与你同类的人中最幸福,就是做家长的成就。”

廖逊说,廖也谦与同类孩子相比已经非常优秀,虽然学得慢,但正在努力学成一技之长。最重要的是性格上不仅没有自卑感,反而开朗自信,有礼貌,长得端正,非常受女孩子欢迎。

“要让孩子到自己该去的地方寻找快乐,找准自己的位置,这点很重要。”在儿子在去三亚之前,廖逊告别的话是,“注意个人卫生,慎重出战,别毛手毛脚,上来就表态。祝你万事如意,一路顺风。男子汉志在四方,走吧!”虽然没有殷殷叮咛,却能让人感受到沉甸甸的父爱。

廖逊说,有些家长望子成龙,可自己却不为孩子做榜样,反而有一种“我可以是一条虫,孩子必须成龙”的沾光心理,总想着以后靠孩子养老,依靠孩子。这种心理常常让家长在孩子的教育问题上走入误区,一味要求孩子达到成年人所期望的目标,而忽略了孩子成长中应该注重的人格培养和准确定位。

健身健美—— 为自己为家人为工作健康地活着

“一旦人意识到自己是不可替代的,那他就会充分意识到自己的责任。认识到自己对所爱的人或者未竟的事业的责任,也就永远不会抛弃自己的生命。他知道自己存在是‘为了什么’,也就知道‘如何’继续活下去。”

——维克多·弗兰克尔《活出生命的意义》

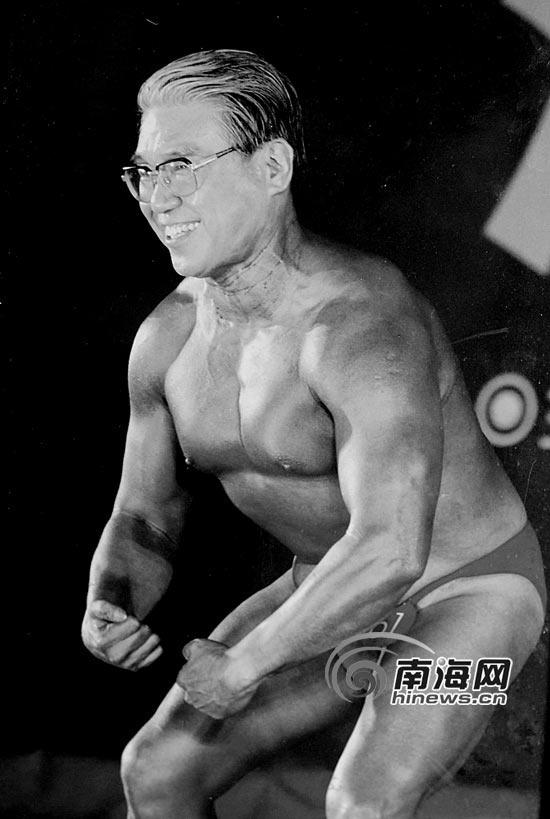

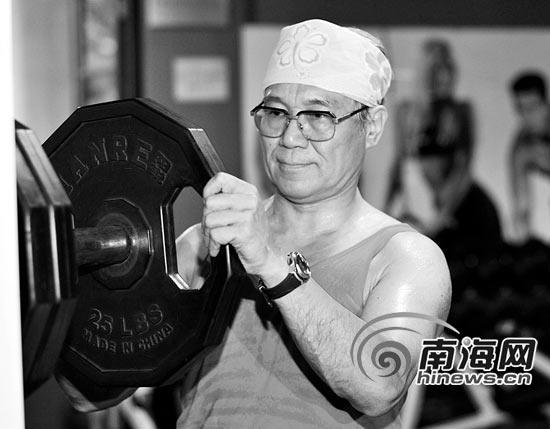

一白发苍苍的老头,却喜欢泡在健身房里锻炼肌肉,还时不时参加比赛秀给大伙儿看。这在常人眼中有些“怪异”的老头就是廖逊。

廖逊十多年如一日,坚持健美运动,曾获第三届海南省健美锦标赛元老组亚军,被省健美运动协会常务副主席姚志洪称为“全国行政级别最高、专业职称最高、初次登台年龄最大的健美运动员“。选择这种不被大多数人选择的运动方式,一是因为他年青时就受西方人健美身材的影响,二是因为这是一个可以自己完成的运动,不需要对手,有利于时间安排。

但是,廖逊坚持锻炼身体的动力,依然是来自于家庭。运动能使他保持健康的身体,撑起这个家,是“立家之本”。“半岁气管炎,中小学时免上体育课,18岁脑膜炎和尿毒症,20岁哮喘,29岁乙型肝炎,43岁心脏病,50岁高血压……通过运动,我不仅一次又一次恢复了健康,还一次又一次地做大了事业。”

“我比儿子大40岁,我还能照顾他多久?这也是我锻炼身体的一个动力。”廖逊说,“我得尽可能活得长,才能尽可能帮助老伴和孩子,要尽可能地往以后想,也就是想未来。”在他看来,凡是为未来活着的人,就是乐观的,就是有希望的人。

长期进行健美练习,要求廖逊严格要求自己,保持规律的生活和健康的饮食习惯,但也让他体会到了一种充实的快乐。“我们有时候到家觉得很累了,其实那是假疲劳,假如那时候走进健身房去锻炼,那正好,用体力的消耗抵消了脑力的消耗。”

要负起让自己幸福的责任在采访过程中,总能听见廖逊爽朗的笑声。是的,即使经历过这么多的风风雨雨,他依然保持着积极乐观的心态,豁达而洒脱地面对着生活。如果说他有什么幸福秘籍的话,那就是永不放弃,追求幸福的心态。正如廖逊所说,幸福是自己创造的,而他也是用自己积极的心态,坚实的臂膀,给家人和朋友带来快乐。

在影响着廖逊的那本《活出生命的意义》中,作者维克多·弗兰克尔通过自己在集中营的经历意识到,无论发生什么,他仍可以自由选择如何应对苦难。这不仅是一个选择,也是“担当自己生活重负”的责任。因此,“人接受命运和所有苦难、背负起十字架的方式为他提供了赋予其生命更深刻含义的巨大机会,即便在最困难的环境下也是如此。他仍然可以做一个勇敢、自尊和无私的人。”

“有些人遇到事情常常埋怨环境,但‘自天子以至于庶人,一是皆以修身为本’,自身的因素其实才是问题的根本,无论是自身选择面对困难的心态,还是付诸的努力。”廖逊说,“修身为本”是他悟了大半辈子悟出的道理,“无论我们正处于何种生命状态:或遭遇不幸,经历变迁;或追求卓越,名利双收;也无论对人生正经历困惑、求索或领悟,我们对生命都要负一个重要的责任——让自己幸福。”