“嫦娥”奔月,千年梦想终成真

2007年一年,孙家栋去了10次发射场。魏素萍心疼地说:“他总是天天跑,穿皮鞋太累,我光布鞋就给他买四五双,都能穿出洞来。”

快80岁的孙家栋这样跑,是因为这一年很不寻常——“嫦娥”即将奔月了。

▲ 2007年10月24日,嫦娥一号卫星发射成功

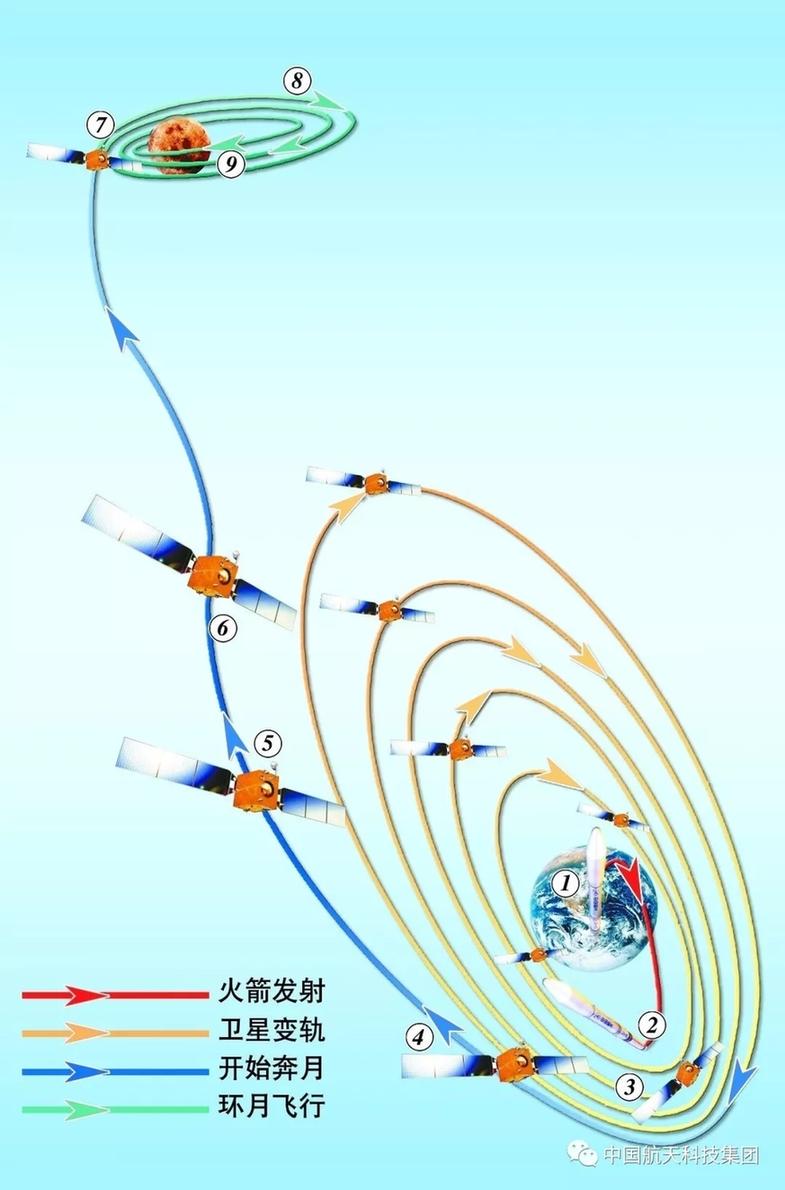

这一年的10月24日,长征三号甲运载火箭在西昌卫星发射中心腾空而起,托举着嫦娥一号卫星开始了奔月旅程。经过326小时的飞行,嫦娥一号顺利进入环月轨道。飞控大厅里,人人争相拥抱。

“嫦娥”第一次距离月亮如此之近。

▲ 嫦娥一号飞行轨迹模拟图

中国首次探月任务成功后,俄罗斯探月工程总设计师格奥尔吉·波利修克感慨地说:中国2003年将航天员送入太空,标志着中国已经成为一个航天大国,而嫦娥一号任务的成功,开辟了中国航天事业的新纪元。

继人造地球卫星上天、载人航天飞行之后,中国航天事业迎来第三个里程碑事件。但只有中国航天人,才能真切感受到,成功来得如此不易。

在嫦娥一号顺利完成环绕月球探测的那一刻,全国观众通过电视屏幕看到了一个镜头:当北京航天飞行控制中心的扬声器里传出嫦娥一号绕月成功的消息时,大家全部从座位上站起来,欢呼跳跃,拥抱握手。孙家栋却走到一个僻静角落,悄悄地背过身子,掏出手绢偷偷抹泪。一位年近80岁的老人,在成功的一刻喜极而泣,背后几多辛酸,可想而知。

2007年11月26日,国家正式公布了嫦娥一号传回的第一幅月面图。2008年11月12日,依据嫦娥一号拍摄数据制作的中国第一幅全月球影像图正式公布。

有专家评价,航天工程不同于基础科学,它是在过去取得成果的基础上,进行非常合理的组织、安排,加上一些必要的关键技术,用比较低的代价、比较短的时间,高质量、高水平地完成特定目标。显然,由嫦娥一号开启的探月工程,正是按照此种理念开展的重大工程的典型代表。

或许现场洒泪的孙家栋也是这般感慨。后来他在接受媒体采访时说:在这么短的时间,我们国家能把嫦娥一号送到月球上去,尽管是第一次,却这么精准,作为一个航天人,我当时心情确实比较激动,确实为我们国家有这么大的成就感到自豪。

“嫦娥”落月,千难万险后亲密接触

探月一期任务让“嫦娥”离月亮更近了,但还仅仅是远远眺望,不得近前。

2008年3月,探月工程二期立项,提出了嫦娥三号探测器方案,目标是落月。它携带的巡视器还要在月球上走起来。

这一年,年仅38岁的孙泽洲被任命为嫦娥三号探测器系统总设计师。“嫦娥三号任务要求决定了总体优化设计难,推进系统研制难,制导、导航与控制难,着陆缓冲分系统研制难,热控分系统研制难,巡视器移动难……”孙泽洲一连串说了好几个“难”,如今回忆起来,仿佛可以复现刚“接棒”时的压力。

确实,与探月工程一期相比,嫦娥三号探测器技术跨度大、设计约束多,结构也更为复杂,新技术、新产品达80%,12分钟软着陆过程完全是靠探测器自主完成。

航天人最擅长的是攻关。2013年12月2日,嫦娥三号如期在西昌卫星发射中心升空,14日成功软着陆于月球虹湾预定着陆区。这是中国首次实现地外天体软着陆,“嫦娥”终于稳稳地到达了广寒宫。

神话变成了现实。

嫦娥三号这一落,在天宇划出一条美丽的弧线。听起来轻松浪漫,但实际上,3780公斤的“庞然大物”,11分钟里速度从每秒约1.7公里减到零,从15公里高处降落到一个陌生又崎岖不平的地方,该是怎样的惊心动魄!

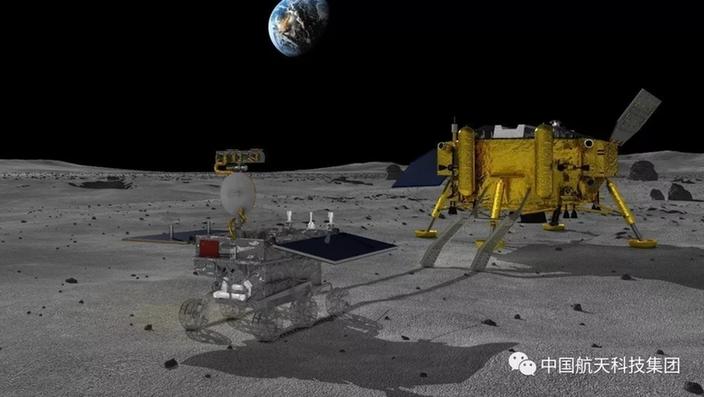

▲ 着陆在月面的嫦娥三号着陆器和巡视器模拟图

随着嫦娥三号成功落月,一只兔子牵动起亿万中国人的心。这只兔子远在距离地球30多万公里的月球上,它就是跟随嫦娥三号一起访月宫的“玉兔号”月球车。

落月后,嫦娥三号着陆器与巡视器分离,“玉兔号”月球车顺利驶抵月球表面,完成了围绕嫦娥三号旋转拍照并传回照片的既定任务。但随后,一个揪心的消息传回地球:进入月夜休眠的“玉兔号”,可能无法再醒来。

一篇“玉兔”日记开始在网络上流传:本来我应该今早开始睡觉,但入睡前,我的机构控制出现异常,有可能熬不过这个月夜了。这里的太阳已经落下,温度下降得真快。晚安,地球。晚安,人类。

在这则消息下,网友纷纷留言,人们不舍得这只兔子就此长睡不醒。一场太空营救立即展开……虽然在科研人员的努力下,“玉兔号”被唤醒,但对于追求完美的航天人而言,这成了心里的一道疤。

“我当时在想,如果能把我送上月球,包扎一下,可能‘玉兔’就好了。”6年后,嫦娥四号探测器副总指挥兼副总设计师张玉花讲述那段历史,声音几度哽咽。

但无论如何,嫦娥三号任务作为探月工程二期主任务,是“绕、落、回”三步走的关键一步。中国人的落月梦,不再停留在神话里。