■光之魂:报国之志从未偏航

“一个人的志愿和选择

应当符合国家的需要”

阳光透过层层绿叶,将点点光斑洒在一座外观极为普通的楼房上。在过去很长一段时间里,这座楼是一个沉默的存在。

这里,便是如今已名满天下的激光陀螺实验楼。它还有一个颇具神秘色彩的代号——208教研室。

这里,也是高伯龙院士奋斗了一辈子的“战场”。有关他的一切,都可以从这座楼讲起。

20世纪60年代,美国研制出世界上第一台激光陀螺实验装置。激光陀螺,被称为惯性导航系统的“心脏”,是飞机、舰船、导弹等精确定位和精准制导的核心部件。

这一科研成果引发世界震动。那时,已过而立之年的高伯龙是哈军工的一名物理教员。当时的他并不知道,10年之后,他将与这枚小小的“陀螺”共同高速旋转,直到生命尽头。

“搞激光陀螺,对我来说是一次艰难的选择。因为,你生活在高山上,必须学会爬山而不能想着去游泳。”多年后,高伯龙院士这样描述自己的选择,“一个人的志愿和选择应当符合国家的需要”。

把国家的需要当作自己的需要,把国家的选择当作自己的选择。这是高伯龙院士给出的人生答案。但回顾院士一生,激光陀螺并不是他答案中的唯一选项。

少年时代,日寇入侵,神州板荡。高伯龙辗转三地,入读8所学校才上完小学。一路颠沛流离,一路兵荒马乱,高伯龙看在眼里,恨在心中。他在给堂妹高长龙的信中写道:“我现在虽然还没有枪,但用拳头也要把敌人打死。”

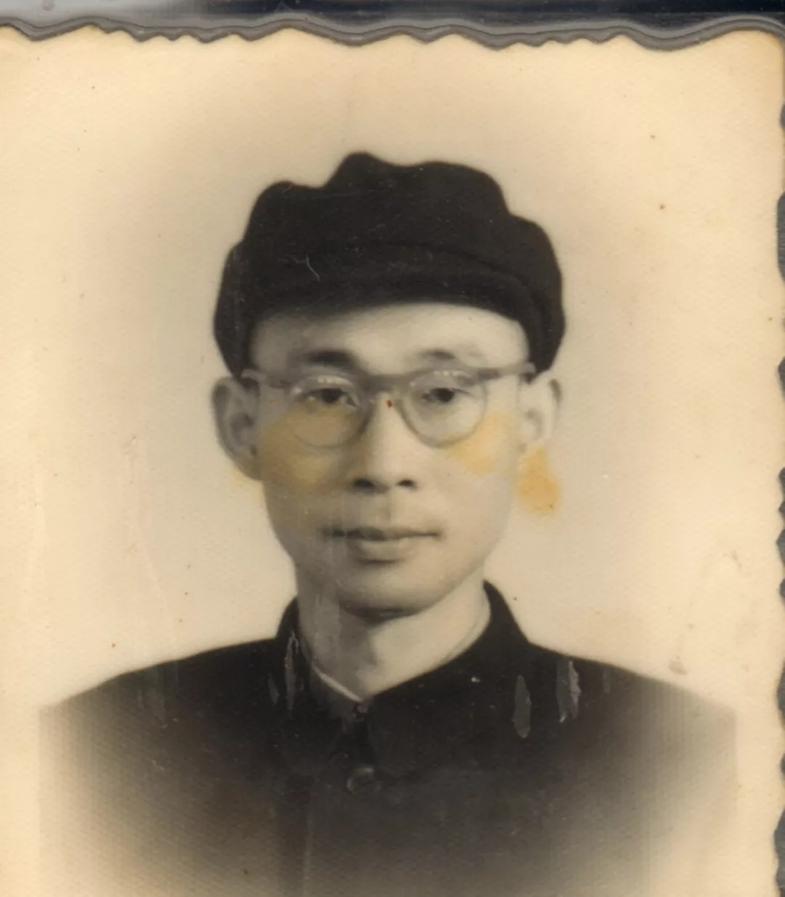

△1961年,在哈尔滨军事工程学院工作的高伯龙。

深受父亲的影响,热爱数理的高伯龙发奋学习,立志以科学救国、强国,最终考上清华大学物理系。毕业不久,决心在理论物理领域干一番事业的高伯龙,迎面遇上大时代——刚刚成立的哈军工急需教师骨干,一纸调令,高伯龙成了哈军工的一名物理教师。

彼时,高伯龙念念不忘的仍是理论物理研究。在哈军工执教两年后,他报考了中国科学院高能物理专业方向的研究生,并以专业第一名的成绩被录取。

得知情况后,哈军工首任院长兼政委陈赓大将专门把高伯龙请到家里吃饭挽留。后来,高伯龙对自己的清华同窗杨士莪说:“陈赓院长请我到家里吃饭,我就知道走不了了。”

从前半生魂牵梦绕的理论物理,到后半生倾力投入的应用物理,个人命运之河的偶然转折,成就了一项科研事业的全新起点。

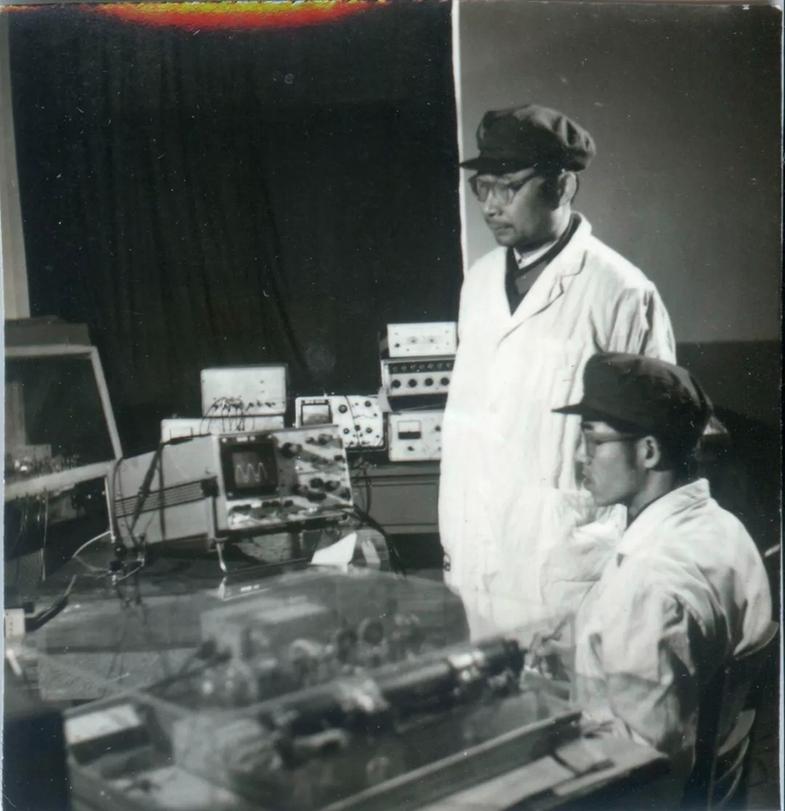

△高伯龙教授在指导科研人员调试激光器。

1970年,哈军工迁往长沙,后来更名为国防科技大学。就在哈军工南迁的第2年,科学家钱学森将两张写着激光陀螺大致技术原理的小纸片,郑重地交给了他们。

“高伯龙一来,局面马上就不一样了!”丁金星说起与高伯龙院士相识的场景,笑容满面。

茨威格说,在一个人的命运之中,最大的幸运莫过于在年富力强时发现了自己人生的使命。单看高伯龙的履历,51岁晋升教授,69岁评院士,属典型的大器晚成。但幸运的是,高伯龙遇见了激光陀螺事业,而中国的激光陀螺事业也遇见了高伯龙。

从此,共和国激光陀螺科研事业拉开了光荣与梦想的幕布,开启了艰难与辉煌的征程。