建于明昌塔旁

南溟古刹大悲阁 流传300多年的红墙故事

美舍河五公祠段,河水幽幽,沿着河边走,不一会儿来到一处庙宇。从庙宇门前经过,依稀可听见从庙中传出的大悲咒,伴着香烟袅袅,和门前潺潺流动的美舍河水交汇融合。在四周林立的高楼中,这里静谧安详,不时有信众出入。这里便是重建后的大悲阁。

大悲阁位于海口市国兴大道与美舍河交叉口的南侧,即国兴派出所附近。打开历史的画卷,找到美舍河这条绿色的长廊,坐落在河畔的大悲阁无疑是其中一道不可多得的风景线。然而,在漫长的历史长河中,大悲阁却先后经历了炸毁、搬迁、重建,现今的大悲阁,便是近年重建的。遗憾的是,重建后的大悲阁没有了往日的雄伟姿态,古老而珍贵的阁中文物也保留无几。本期美舍河故事,将带领读者走进大悲阁,探访这座南溟古刹的前世今生。

著名古迹

大悲阁坐落在现今的国兴派出所附近。同很多寺庙一样,大悲阁大门面西而开,正对着美舍河,与河的堤岸仅隔一条四五米宽的道路。门口的两侧红墙上,分别写有“诸恶莫作”“众善奉行”字样。现今的大悲阁包含弥勒殿一座、敬香亭一座、观音殿一座、东西厢房数间。走进院内,首先看到的是一个宽敞前庭,前庭中央有香火炉,香火旺盛,刚进门的信众首先在这里上香。庭院内的板墙用作财务公示、事务通知等用途,同时抄有经文。

大悲阁大门。

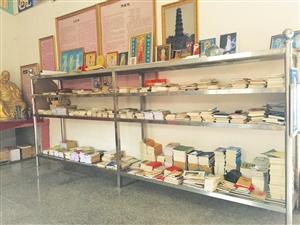

经过香炉,走进弥勒殿,一尊金色的弥勒菩萨首先映入眼帘,此外,殿中两侧还供有十八罗汉,陈列架上整齐摆放着不少经书,以及各类相关明昌塔、大悲阁的历史资料,包括文字材料、图片等。

穿过弥勒殿,来到敬香亭,前来祭拜的信众们穿行其中。大悲阁的主殿——观音殿内,供奉有大慈大悲千手观音菩萨千手观音佛像,前来祭拜的信众,在主殿外褪去鞋履,小心翼翼地上香,跪拜,向观音像祈愿。

提到大悲阁,就不得不提到曾是历史上“琼州第一塔”的明昌塔。大悲阁的管理员介绍,明昌塔修建之后,有一位号“一沥”的僧人募资在塔旁建大悲阁,供奉大慈大悲千手观音菩萨,大悲阁也因此得名。

《琼山县志》中如此记载:明万历年间,知府涂文奎、给事中许子伟为振兴海南文风,在下窑村修建明昌塔,增设敬事堂、文昌阁、关帝庙。后来,僧人一沥募集资金,建大悲阁于塔旁,供奉大慈大悲的千手观音菩萨。三百多年来,大悲阁、明昌塔与天宁寺齐名,都是海南历史上最著名的古迹。

弥勒殿中陈列有不少大悲阁和明昌塔的资料和图片。

尽管大悲阁和明昌塔相邻,但是两处建筑的命运却不尽相同。曾以“琼州第一塔”屹立的明昌塔在上世纪50年代彻底被拆毁,相比之下,大悲阁有幸保留至近年,但最终也难逃搬迁、拆除和再次重建的命运。

大悲阁的一名志愿者向记者讲述了她所听闻的一则故事:日军入侵海南之时,有一位老人为躲避敌人的追杀,与夏瑶村周边的村民一同躲进明昌塔,也因此幸运地躲过敌人惨绝人寰的杀戮,最终活了下来。时至今日,老人仍然感激明昌塔的救命之恩,因为明昌塔早已不复存在,所以老人每年都会请家人代为前来大悲阁祭拜。

现今的大悲阁中,陈列有少许明昌塔的相关图片和史料,以及两块珍贵的塔基残碑。在下洋社区附近居住了十多年的居民王燕玲的带领下,记者在大悲阁院内见到了这两块残碑,其中一块刻有“观文成化”四个大字,另一块刻有“臣许子伟稽首敬祝”字样,字迹清晰可见,皆为楷书,字体端庄,苍劲有力。

延续香火至今

几经摧毁

大悲阁曾经历多次受毁、重建,这颗昔日美舍河畔的珍珠,在多次的受创和重建中,渐渐失去了最初的魅力。

大悲阁建成后,主要用于推广佛法,是一处佛教道场。清乾隆三年(1738年),僧法空予以重修。清乾隆六年(1741年),郡守张秉义迁走关帝庙,独尊大悲阁。关帝庙后成为“明昌祖庙”,仍祀关羽,距大悲阁不远。因未得到保护,房屋残破不堪,庙内文物已经被盗,珍贵的壁画严重受损。清道光十六年(1836年),护道张墑春倡议重修大悲阁和明昌塔,得到老百姓的热烈响应。

弥勒殿中的十八罗汉像。

时间来到上世纪30年代。在1935年的一本琼海中学(今海南中学)校刊中,一篇中学生的游记,记录了当时明昌塔和美舍河的情景,其中也提及大悲阁。游记中记录道,1935年11月,也是一个秋日,韩蒸丰跟老师、同学共三十余人一起前往明昌塔露营。他们一行穿过府城,路过五公祠,到达明昌塔之时,太阳已经没进地平线。“前临田野,更有一条小溪蜿蜒其间,左近东南有明昌塔矗立天际。我们坐于幕内,促膝谈心,听得流水淙淙……晦月半规,从东方慢腾腾而上升。”游记中所描写的自然之趣令人神往。而当时的明昌塔四周已是满地荆棘,乱草杂生,塔旁边的大悲阁也已经坍圮了一角,佛像仍在,但和尚早已不知去处。

夏瑶村村民文国材亲历了几次重建,还曾参与其中两次重建工作。文国材介绍,1950年以后,大悲阁曾两次被毁,又两度重建。他回忆:“我记得很清楚,那是1956年5月一个星期天的中午,我剪头发回来,忽然听到一声巨响,看见原先大悲阁的那个地方升起一团白烟。后来才知道是堆放在大悲阁内准备用于兴修水利设施的几十吨炸药突然爆炸,将大悲阁夷为平地,阁内贴金菩萨像被炸毁,还炸死一头耕牛。”不少史料的记载中,也证实了文国材的这个说法。

1990年,当地居民、德高望重的孙邦逵老人倡议重修大悲阁,民众纷纷捐款支持。重建工作由王铭昭、孙师三、文国材、孙邦辅、孙邦富主持,由夏瑶、瓦灶居民小组和海口市塔光农工商贸易总公司来牵头集资,汇集66万余元,基本照清代原样复原了大悲阁。

2002年,因美舍河改造工程需要扩大河道面积,大悲阁又一次被迫拆除,庙中的佛像被安放在搭建于河边的一处建筑内,尽管这样,佛像所在之处依然香火旺盛。2007年10月,大悲阁又一次迁移,这便是现今所在的占地约四亩的大悲阁寺。据介绍,此次重建也同样得到了广大群众和佛教信众的支持。现在,大悲阁庭院一侧还立有石碑芳名录,刻有近1500个人名及捐款数额等。

聚集八方信众

精神家园

现在大悲阁,已然成为海口市区的在信佛信众中赞誉较好的清净寺庙,也是周边居民休闲的好去处。

“大悲在佛教语中并不是极大悲伤的意思,而是指救人苦难之心。”大悲阁里的一位居士介绍,每年农历二月十九日、六月十九日、九月十九日这几个有关菩萨的节日,以及每月的初一、十五,大悲阁内就尤为热闹。此外,每周日也是庙中较为热闹的日子。

供信众祈愿留名的一角。

上个周日的一早,由一群观音信众自发组成的志愿者队伍在凌晨时分就来到庙中,参与准备斋饭的信众,甚至凌晨两点就开始在庙中忙碌起来。当天,天刚亮,来自全省各地的信众陆续抵达,拜佛烧香、点灯祈福,在师父的带领下,居士和信众们一齐出发,去到海边、水库等地,举行放生活动,场面隆重。放生归来,还可以免费享用斋饭。

“也可以不参加放生活动,把名字写下,默念你的愿望,在放生仪式举行时,庙里的师父和居士们会带着大家的愿望前去放生,也是一样的。”家住附近的一位信众告诉记者。

据海南诗社社员文国权所撰的《重建大悲阁碑序》记载,明清时候的大悲阁规模宏大且别具一格,有古石桥连通美舍河两岸,石路延伸百米开外而曲径通幽,附属园林古树蔽日,鸟语花香,与古塔、庙宇构成一组完整的人文画卷,是当时的文人墨客吟诗作赋的好去处,也是一代美舍河沿岸居民休闲、游玩的好去处。这种功能一直延续至现在。

“大概在我十多岁的时候,除了节假日跟长辈前去烧香祭拜外,那时的大悲阁还是我和伙伴们玩耍的天地,时至今日,不时仍有附近居民和孩童到此游玩。”周日的下午,等待诵经做法的间隙,何燕向记者回忆道。在何燕的记忆中,那时候的大悲阁规模比现在的要大,“从前庭走到主殿,需要穿过好几座殿,记得那时候总是有一群斋婆围坐在一起谈天说地,就跟我们现在一样。”何燕说,大悲阁的几次搬迁,好几位斋婆都始终跟随,二十多年里,这些斋婆从中年到老年,日复一日地在大悲阁里准备斋饭,服务信众和祭拜者,早已经成了大悲阁的主人,遗憾的是,这些几十年如一日的斋婆因为年事已高,也渐渐不再造访大悲阁。

历史文化并存

旅游景观

时光回到2006年,美舍河拆迁整治工程拟拆除大悲阁的消息传出后,一封以“保留大悲阁并重建明昌塔、形成海口文化旅游新景观”为题的建议信在网上流传,信件的作者自称是海南旅游和文化研究工作者,信中提到,作为海口市历史悠久的佛教文化遗产,他们认为,大悲阁不应拆除,明昌塔应当重建,二者连同“东坡双泉”等历史文化遗迹,可以和规划中的美舍河带状公园融为一体,开发成海口市富有吸引力的文化旅游景观。

庭院内的板墙上抄有经文。

信件作者表示,大悲阁是海口市最古老的寺庙,是海南省屈指可数的文物遗址之一,至今尚存不少明代遗物。而且,古人咏赞大悲阁明昌塔的诗文,具有极高的文学价值,集中体现了海南古代文学创作的最高水准。保留大悲阁,既合乎《文物保护法》的精神,又可以节省一大笔拆迁改造费用。如果把它当成文化旅游景点来开发,美舍河带状公园就多了一层文化内涵,海口市则多了一处吸引海内外商旅人士的文化景观。他们还提到,明昌塔是被日本侵略者拆毁的。保留大悲阁,并重修明昌塔是一次生动具体的爱国主义教育活动。该塔建成之后,海南又多了一处爱国主义教育基地。此外,信中还提到,宋代大文豪苏东坡曾在大悲阁附近住过。他发掘的“东坡双泉”,一在五公祠,一在大悲阁。如将大悲阁拆毁夷平,则“东坡双泉”成“单泉”,十分可惜。对此,海口市文物局局长王大新表示,关于“东坡双泉”的具体位置,以及是否有一处位于大悲阁附近,各方说法不一,暂时还无从考究。王大新表示,明昌塔、大悲阁都是美舍河沿岸的珍贵历史建筑,在历史的更迭中早已不复存在,令人惋惜。

现在看来,尽管因为种种原因,大悲阁最终没能逃过搬迁的命运,但令人欣慰的是,在多方的努力下,重建的大悲阁颇具规模,佛像和历史文物也较好地保留至今。

“佛教文化和有着悠久历史的大悲阁相结合,也是十分吸引人的。”一位前来大悲阁祭拜的信众向记者表示,大悲阁由来已久的历史和佛教文化如果能吸引海内外企业家投资,开发佛教文化旅游事业,无疑也是令人期待的。同许多前来朝圣的信众一样,他们敬畏神灵,也更加敬重大悲阁所承载的这段厚重的历史。

记者手记

历史烙在红墙上

如果不是因为工作的需要,或许我不会知道这一处藏于深闺的红墙建筑群。因为是后来重建的,所以我看到的大悲阁一点也不旧,似乎它跟那座我在史书里查阅到的古老庙宇没有丝毫关系。然而,在喧嚣的城市一隅,隐秘而幽静的大悲阁,一砖一瓦、一景一物,都像是在告诉世人,它延续的是300多年来流传的故事。

大悲阁院内,刻在石碑上的芳名录。

有一点遗憾的是,除了少得可怜的文字记载,我没有找到任何关于大悲阁的旧照,对最初的大悲阁的印象,只能靠着有限的文字资料,在脑海中自行描绘。而有关大悲阁被毁时候的画面,居然是最为清晰的,大概源于我的采访对象清晰如昨的回忆和绘声绘色的描述。我们沉浸在一阵假设中,假设当年的大悲阁还在,明昌塔也还在,大概会是在现在的哪个位置呢?

尽管经历了好几次重建,但所幸现在的大悲阁中,还留有最初的观音像,信众追寻的信仰不曾丢失。从四面八方赶来的人们,虔诚得令我这个旁观者敬畏。于他们而言,大悲阁不仅仅是一座有着悠久历史的建筑,更承载着他们亘古追寻的信仰。往来的游客和信众,在踏进大门的一瞬间,无不肃然起敬,或是出于对神灵的敬畏,或是对历史的敬重。

很难想象,在那些个战火纷飞硝烟弥漫的日子里,大悲阁还是否保持着原本该有的清净模样,袅袅的香火,和纷飞的战火交织,敌人的每一桩罪证都被这红墙烙印,在漫长的历史长河中,随着美舍河静静流淌至今。300多年后的今天,触摸这一片红墙,仿佛还能听到历史的轰鸣。

记者梁冰

(海口网1月21日讯)

相关链接:

海口:天宁寺——千年辉煌后的寂寥唐代鉴真和尚意外漂流到海南 曾在海口旧州开元寺安顿

海口旧州发现唐朝开元寺遗址 揭开尘封千年的古寺历史

海口灵山寺200万元搬迁费至今无影 和尚无奈打官司