王氏宗祠中的“忠义世家”门匾。

“嘉靖三十六年(1557),临高县令带队几百名儒生赶考,却突遇狂风暴雨而全部葬身琼州海峡。此事经一位海南官员上奏朝廷在海南设立考场后,造福了后世大量的琼州学子。”10月28日上午,在定安县龙梅村王氏宗祠内举行的“琼州文化大讲堂”中,明朝尚书王弘诲“奏考回琼”的故事深入人心。

当天,由多家单位联合举办的“记得住历史,看得见乡愁”大型公益系列活动“琼州文化大讲堂”第39场讲座“三朝硕士王弘诲的一生”分享会,在定安县雷鸣镇龙梅村王氏宗祠八角殿举行。海南省乡土文化研究会副会长兼秘书长、知名作家王辉俊以“三朝硕士”为题,从龙梅村的历史,介绍到王弘诲的生平,以人物故事串联,梳理其何以被万历皇帝赞誉为“一代伟人”,展现了这位海南本土历史文化名人的国士情怀。

□记者 曾昭娴/文 通讯员孙泷泽/图

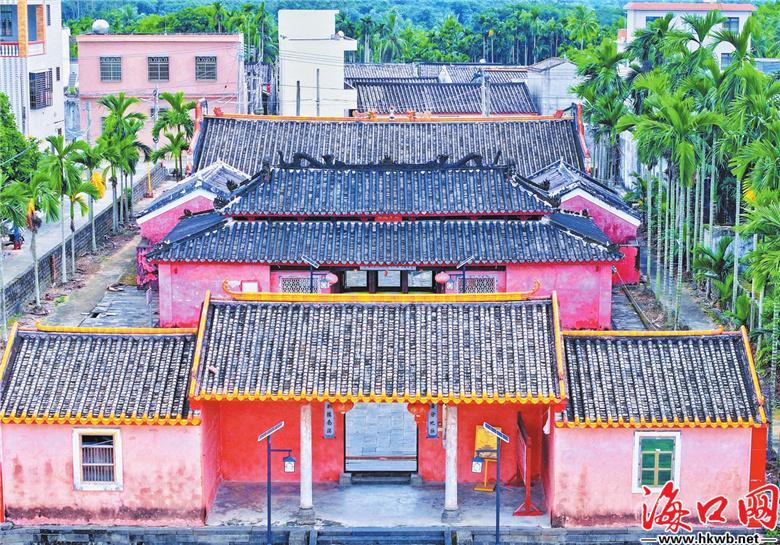

位于定安县龙梅村的王氏宗祠。

A 心系故土 反哺家乡

走进龙梅村,村口一座“王弘诲故里”门坊雕刻技艺精湛,雕梁绣柱为来客掀开一代伟人生平的篇章,环顾门坊四周,两侧厚重的文化墙嵌刻记录着王弘诲的生平事迹以及历史贡献。“自幼聪颖好学”“博览群书”“19岁中广东省乡试举人第一名,23岁中乙丑科进士”……触摸着墙上简短的文字,王弘诲为家为国殚精竭虑的一生具象化地浮现在人们眼前,文化墙前驻足参阅的文化学者们无不为王弘诲享誉一代的名臣事迹所触动。

顺着村道一路向前,便能见到那独立一隅的王氏宗祠,这座建筑始建于明代万历年间,其中独树一帜的建筑为八角殿,八角殿在王氏宗祠内,为王氏宗祠之前殿,合王氏宗祠内之山门,后殿组成四合院式布局,占地约1000平方米。宗祠内存有康熙丙申(1716)翻刻的万历皇帝诰封王弘诲及其妻周氏之诰封文匾一块,“东阁风清”木匾额一块,“忠义世家”木匾额一块,1994年被列为省级文物保护单位。

分享会举行前,50多名作家诗人和历史文化爱好者在王弘诲第十五代后裔王正的讲解带领下,参观了古风古色的王氏祠堂、太史坊等地。王氏祠堂的红砖绿瓦古韵十足,院内墙角斑驳点点,厚重的石板路黑白错落,窗户、横梁上皆是不同风格的精湛雕刻工艺,这些沉淀了百年历史的旧事物,静静诉说着此处曾经发生的故事。祠堂的附近,有一座高大庄严的双面石牌坊——“解元坊”和“太史坊”,是后世官员为王弘诲所立,并且左右设置有防风作用的斜柱,颇具海南当地特色,独具匠心的建筑造型使牌坊不但坚固,而且雄伟大气。

“祠堂里供奉着王氏祖辈的牌位,一直督促着我们后世谨遵先辈教导,做对社会和家乡有贡献的人。”一边带领人们了解王氏祠堂的历史由来,王正一边为参观者讲述百年来王弘诲的精神对后世产生的巨大影响。“从小我的长辈就教育我要清廉做事、正直做人,重视教育和交流,因此,我们家族很多人都有出国学习的经历,在外出闯荡有所成就之后,也没有忘根忘祖,通过捐赠等方式一直在帮助家乡发展。”王正告诉记者。

功成名就不忘造福家乡人民,是王弘诲的做人之道。古时海南学子需远渡琼州海峡到雷州参加科考,其中多有不便,而且渡海过程中要面临多种风险,临高知县杨址等人葬身海峡之事便是其中一例。基于此,王弘诲列举事实,上书《奏改海南兵备道兼提学道疏》,在奏折中主张参考甘肃,设兵备道代管提学道,皇帝同意了他的请求,在海南设立考场,自此,海南学子科考再无渡海覆没之险。

位于定安县龙梅村的太史坊。

B 交友甚广 促进交流

参观完尚书故里后,大家走进王氏宗祠八角殿,迎着四周浓郁和煦的古风,开启了第39场琼州文化大讲堂专题讲座。王辉俊首先以王弘诲一生中的大事件为线索,阐述这位海南人向学、守礼、刚正、融合的精神——19岁乡试中举得解元,23岁考中进士入翰林院,35岁任会试主考官,47岁升任南京礼部尚书,卒获太子少保之誉,享誉一代名臣。

约两个小时的讲座中,王弘诲力助海瑞、以《火树篇》和《春雪歌》嘲讽张居正并与其友好相处共进的前因后果、帮助西方友人利玛窦进入明朝政治中心成为“促进中西文化交流第一人”、晚年在家乡倡建斗柄塔造福民众等史实故事,在王辉俊抑扬顿挫的讲述中,如时光机一般在听众眼前轮番上演,让现场听众纷纷沉浸在一个个跌宕起伏的历史剧情中,细细品味且不断回味。

“提到王弘诲对中外文化交流中起到的作用,就不得不提他和意大利传教士利玛窦的故事。”王辉俊通过深入浅出的方式,通过一个一个小故事为听众描绘王弘诲的人物形象。“1591年,王弘诲与利玛窦初识,往后就开始了密切的交往联系,两位本来素昧平生的中西人士结下深厚的友情。1598年,王弘诲便带利玛窦进京面圣。”王辉俊说,利玛窦的进京是中西交流史上的一件大事,让古老的中华文明与西方思想碰撞出了全新的火花,而王弘诲在利玛窦进京这一重大事件中,充当了策划者与引路人的角色,发挥着至关重要的作用。

在提到《南溟奇甸集》时,王辉俊表示这是一部海南地方文献瑰宝。王弘诲长年在外做官,但乡情殷切,牵挂故乡山水,索性将家乡“金鸡岭”“文笔峰”“马鞍冈”和“桥头溪”四大乡景,描绘成图,悬挂于书斋墙上,每有志同道合者来访,便邀其为画题诗作咏。积少成多,最终汇集了53位诗人的143首诗和1首赋,总为一集。这些诗家很多都是当时的名家大儒,如焦竑、于慎行、董其昌、张廷臣,更有著名学者丘濬、著名剧作家汤显祖、“后七子”代表人物王世贞等。

由此,当1617年王弘诲逝于龙梅府第的时候,万历皇帝谕赞王弘诲“帷卿三朝硕士,一代伟人,早登玉笥三班,遂探石渠之奥。擅三长之誉,墟六馆之芳规”。王弘诲为官贤能清正、同情民众,关心教育事业激发后人勤奋好学、立志成才的毅力……王辉俊最后总结这位历史人物的一生,提出复兴和传承是最好的纪念,虽然乡土的王弘诲是属于龙梅村的,但文化的王弘诲是属于全中国的。由简单的生平故事引出最后的意义升华,王辉俊精彩的讲解让现场听众获得不少启迪与感悟,引发阵阵喝彩与掌声。

位于定安县龙梅村的“王弘诲故里”门坊。

C 风骨犹存 影响后世

经久不衰的人文风气绵远流长,时至今日,龙梅村读书风气浓郁,考上名牌大学的学子源源不断,崇尚文化之风薪火相传、代代传承。

活动当天,记者走在龙梅村的村道上,看到不少庆祝自家孩子考上大学、研究生、博士的庆贺横幅挂在家门口。“家里孩子有成就,是我们家里的喜事,也是村里的喜事,大家都非常自豪。”村民们笑着说,既然是龙梅村的村民,就要浸润王弘诲留给后人的涓涓学风,教导孩子努力学习,为社会做贡献。

“王弘诲之所以能取得那么高的成就,为后世所纪念和学习,关键在于他的道德修养层面非常高。即使自己已经居庙堂之高,但也从没有失去博世情怀,心心念念着家乡的教育事业,带头捐资在家乡建立龙门塔,设藏经库,寄望故乡多出读书人,能够‘鱼跃龙门’。”在王辉俊看来,王弘诲崇学重教的文化观念历经了百年历史的洗礼,仍传承潜移默化地影响着后人,龙梅村很多学子们虽远在家乡之外,仍心怀感恩之心,通过村里的基金会捐资,勉励更多学子积极求学。

王弘诲对整个龙梅村来说,意味着什么?“村里的人都称他为王弘诲公,足以可见人们对他的尊敬和重视,他对我们来说是精神标杆,也是我们教育后代的启明灯,村里的每个孩子都知道要向王弘诲公学习,从小重视教育,长大报效国家。”谈及自己幼时受到家中长辈的教育灌输,王辉俊印象最深的便是父母让自己不断追求进步的思想。“积极上进的家风让我们一直追求改善不足、完善自我。”在龙梅村甚至定安县,还有着很多像王辉俊一样,被王弘诲的精神文化所影响的人,正向着更优秀的自己而努力前进。

琼州大地从不缺少优异的传统文化,但如何将这些内涵丰富、思想深远的文化更好地传承下去?海口市琼山历史文化研究会会长周选军认为,未来要更深入地挖掘琼州文化的特点,立足独特性,找对切入点加强历史文化研究,加大对文物古迹的保护和修复,在传承好文化的同时利用好资源,借助“一带一路”和海南自贸港建设,号召全社会共同参与,将海南历史文化更好地传播和推广出去。

记者手记

厚植沃腴土壤 传承优秀文化

□记者 曾昭娴

身居高位,体恤民情,达且兼济天下……王弘诲用自己精彩不凡的一生为定安县龙梅村的后世留下了很多珍贵的财富。如今,随着经济社会的不断发展,人们面对着很多诱惑与挑战,此时更加需要思考、借鉴和传承先贤们在遇事决断时的思想,不仅可以指导人们正确地思考和行动,将古代文明滋养出的优秀文化思想与现代观念进行深度融合,才能更好地发挥中华文明的文化精髓。在延续中深化底蕴,在传承中升华更新。

王弘诲在学习教育和为人处世方面的深刻见解和积极推动,不仅促进了当代学子们成才立业,还对现代人的发展有着重要的影响。同时,王弘诲清正廉洁、刚正不阿的品德让现世后辈们更加注重德才兼备的育人方式,在对后代的教导中,龙梅村长辈倾向于全面培养道德品质和内在素质,提高孩子的综合素质和创新能力。

想要推动传统文化源源不断地传承下去,还需要多措并举厚植沃腴土壤,让文化之花绚烂绽放。首先,相关单位要加强对传统村落和历史文物的保护。村落和文物维系着中华文明的根,寄托着中华各族儿女的乡愁,因此,保护文化遗产至关重要。同时,要改善基础设施和公共环境,结合美丽乡村建设,打造特色文化打卡地,推动文旅融合发展。最后,发动群众积极参与,留住历史记忆。提高群众的文化保护传承意识,将传统文化和社会主义核心价值观、现代文明有机结合,才能让优秀中华文化熠熠生辉。