16种人格科学吗?能够定义我们吗?

文字工作者小齐从小对数字敏感、擅长统计归纳,她的MBTI测试指向“精算师”。她惊讶于结果高度吻合的同时,开始怀疑起自己的职业选择:“也许我真的更适合去做精算师或会计,会不会比现在更出色?”

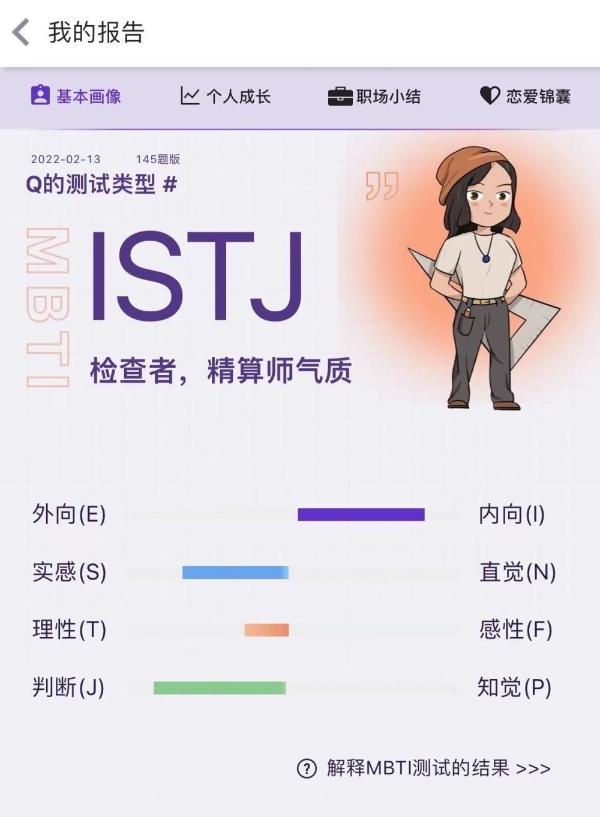

小齐的MBTI测试结果。(手机截图)

王芳说,选择一类职业其实是在选择一种生活方式,人格只是考量因素之一,它重要,但也没那么重要。

“你的兴趣、能力和价值观与这份工作是否适配,以及从业者的生活状态、工作自主性和灵活度等都是重要的考虑因素。何况,人格并不是一成不变的。所以,人格测试不应该成为职业选择的主要指导或阻碍。”王芳说。

有研究发现,MBTI类型与各种工作表现之间的关联非常微弱,它测量的是偏好而不是能力,就像一个人偏好思考并不等于善于思考。中科院心理所研究员、心理学家张侃说,这类测试的结果可能是一个理想中或美化过的自己,放平心态,“知之、好之、乐之”。

虽然有着心理学理论背景,但MBTI测试的科学性一直存在争议。

一方面,荣格的“心理类型说”并没有经过实证检验,基于此编制的心理测验,自然“根基不稳”;另一方面,科学的人格测试需要通过信度和效度的质量检验,而MBTI在这两项指标上的表现都不够有说服力。

研究生小孙对测验颇有微词:“我测了三遍,结果都不一样,到现在也没记住自己到底是哪4个字母。”

王芳介绍,一般人格测验的题目通常是给出一句描述行为或感受的话,让测试者从“非常不同意”到“非常同意”中选择符合的程度。这种方式允许测试者比较精细地表达出自己的状态。

而MBTI测试题目虽然也区分了程度,但在计分出结果步骤上,每一个维度依然是“非此即彼”的归类。而题目精简的速测版更是将选项简化为二选一,使结果更加绝对。实际上,大多数人处于中间状态,对他们来说,一两道题目改动了答案都可能导致重测结果不一致。

“人类的相似性远大于差异性,彼此之间不会那么壁垒分明,全世界的人也不可能只分为16类。这也是这类测试不够科学的地方。”王芳说。