诊室门边“雾霾门诊”的牌子不见了,代之以“内科三”。(南方周末记者袁端端/图)

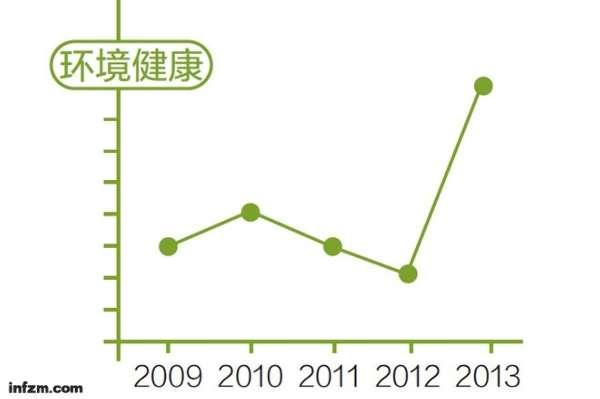

数据为南方周末绿色新闻部四年有关大气报道的统计。我们针对环境健康的报道统计,主要是指因环境污染导致的健康损害。在我们4年来共20篇相关报道中,涵盖了水污染、核辐射、生物实验、大气污染、重金属、危险化学品危害等领域。2013年为报道爆发期,因环境污染的日益加重,公众也逐渐关注与己息息相关的健康话题。(何籽曾子颖/图)

王医生对过敏性鼻炎很熟悉,开了一份特别的“处方”:“去三亚。”

“什么?”我有些吃惊。

“是啊,三亚空气好,水好,去了就缓解,这叫异地疗法。”

错号了?

“我想挂雾霾门诊,谢谢。”

挂号处的男士疑惑地看了我一眼,然后转头问身边的中年女人:“雾霾门诊是哪个?”卷发女人呷着茶叶,与他商量了半分钟。

我此行是要见识传说中的雾霾门诊,也为朋友N寻一张药方,作为重症鼻炎患者,每临雾霾,他便深受其害。

十天前,成都市第七人民医院(以下简称七院)挂牌了全国首家“雾霾相关疾病门诊”,专治空气污染导致的各种疾病,一周内接诊一百多人。

此刻正是周一早晨,大医院“上不了厕所、接不了电话”的最忙时刻。那几日,郑州市儿童医院就突破了建院以来的历史记录,一天接诊4600个病人。我担心会不会人多挂不上雾霾门诊的号,可在挂号处,排队的只有三人,四周安静得不像医院。

挂完号,我拿着单子依嘱走向门诊,又很快折回来。

“医生,不对啊。”手上的挂号单写着——内科三。

这号肯定是挂错了。我寻思着。

“就是那个,王医生就是管雾霾诊室的嘛。”挂号的男士试图安抚我的质疑,再往后的一分钟里,我一连串的疑问得到的回答都是,“一样的,放心,挂这个一样的”。

怎么会是一样的呢?

今天,我特意早早就来到医院,一路上畅想这是一间怎样的诊所:设备先进新奇,医生专业和善,全方位的氧吧,绿草如茵,花团锦簇,或许还有心理疏导室……

“小妹儿,你说要去哪里的医院?”出租车司机没听清我的路名。

“我要去十二中街一号,就是有雾霾门诊的第七医院。”

“没听过。”师傅疑惑,“看病都去华西、省医、三院。”他随口念出几个老牌的三甲医院,而七院既不是三甲,也不是特殊病医院,鲜有人问津。

我心想,那几家可没有雾霾门诊。

他自说自话,“嗨,成都这个地儿,成天都这样,不见太阳的。”

话没说错。这个终日见不到太阳、湿度大、雨雾多的盆地,温润出一帮肤白貌美的川妹子,也加速了空气中颗粒物的吸附与聚集。铁灰色的厚厚云帛扣成一个盖子,阴影渗透到这个城市的每一根毛孔里。

但这些年,雾霾逐渐被重视,成都出台了一连串措施减少重污染空气,可天还是没见好。雾霾诊室也应景出炉,七院这些天也火了。

处方:去三亚

“就是这里,你要是不相信,那我也没办法了。”挂号的女人提高音量。我回过神来,走向空旷大厅的最角落,找到了挂号单上的那间。比起其他诊室,这间还是人气旺了许多,有四个人在排队。门边上有约莫两个手掌长的蓝底白字铭牌,上面写着“内科三”。

我的视线挤过人缝,聚拢在诊室一角的医生身上,一位披肩卷发、着白大褂的女医生——正是出现在新闻照片里的那位。找对了,我暗自欢喜。不过当时门牌上写着“雾霾相关疾病专科诊断室”。

和想象不同。诊室很小,只有两扇门的宽度,里面桌子上放了一叠文档,最上面有两份报纸,压着一张医生简介:“王启珣,副主任医师”。除了听诊器和血压计,看不到任何特殊医疗设备。

排队无事,我便和前面的中年女人闲聊,她肺部不适,但并不知道雾霾门诊,也没考虑是否和空气污染有关。问了身边其他的患者,答复都差不多。

我给他们解释,雾霾引发的疾病是现在国内外公认的科学难题,从没有医院开设过专科诊断雾霾病,七院开了首家。

病友们不解,在他们看来,这儿没什么知名度。前来看病的都是街坊邻居,有的为了开处方药,有的纯粹是为了用医保卡。我这才仔细观察了门诊大厅,绿色的塑料壳顶棚,交错着银色铝条,颇像火车站广场春运时的临时售票点。几十个不锈钢候诊椅都空着。

二十分钟左右,轮到我了。王医生对过敏性鼻炎很熟悉,问了病情之后,嘱咐了饮食起居,更是开了一份特别的“处方”。

“去三亚。”

“什么?”我有些吃惊。

“是啊,三亚空气好,水好,去了就缓解,这叫异地疗法。”

“最近来问雾霾的病人多吗?”我继续问。

“不少觉得自己受影响来询问。”

“为什么雾霾门诊的牌子没有了?”

王医生压低声音,严肃道:“问这做啥子嘛,你要问病情,我都和你说了,其他问题我一律不回答,你走吧。”

她起身送客,我被迫退出了诊室。

开得匆忙,关也匆忙

王医生的反应让人不解,呼吸科的陈主任也闭口不谈,“都是领导决定的”。

变化太快。2013年12月16日,该院专门举办的“雾霾防治有一招”的主题活动上,肿瘤科、呼吸科、耳鼻喉科、心内科、中医科的专家联合“坐堂会诊”,院党委书记彭晓虹满怀信心地表态:“这个‘应景’的门诊会一直存在下去。”

当时报道称,中医科的主任黄医师给台下几十位患者介绍了针对雾霾的食疗方法。譬如,多吃金针菇、南瓜和黑木耳,以及用拍姜韭菜滚猪红汤清除尘埃。这些都是被专家反驳过的无效疗法。

我连着去了三天医院,期待找到挂牌的雾霾门诊,或是五个不同科室的专家轮流坐诊。却一无所获。连着三天,都是那位并不友好的王医生。

事情起了变化。我不得不再次拨通彭晓虹的电话,此时她失去了我一周前联系时的热情,态度坚决,“你来了我也不会接待的。”

但我总算确定了一点——雾霾门诊的牌子被摘掉了。

这怎么和朋友N解释呢?随后,在一间白色板房的办公室里,我见到了负责宣传的工作人员刘丽。

刘丽大倒苦水:自从华西都市报报道刊出后,七院热闹了起来,成都市、四川省、全国性的媒体都纷纷联系采访,甚至亲自到门诊体验,让医生和病人措手不及。一来院方并没有太多实际的内容供媒体采访,二来他们在接待病人时,也越来越分不清哪些应该到雾霾门诊去,“雾霾相关疾病太复杂了”。

一直以来,雾霾和健康的联系始终无法探清。在雾霾关注度剧增的这一年,南方周末记者花大力气写了《雾霾健康研究里的“雾霾”》,指出这个世界难题三十年未能明朗。

复旦大学公共卫生学院教授阚海东带领团队在17个城市,开展了大规模的大气污染急性健康效应研究。即使这样,他也坦承,国内科研还很缺乏,只能利用一些西方国家数据来推算我国大气污染疾病的负担。因此此前从没有医院敢开创这样的专科门诊。

问诊十天后,七院默默地取下了“雾霾相关疾病专科诊断室”的铭牌,也拒绝了所有记者来访,并没有人发现这一切。

在问到雾霾门诊究竟有什么特殊措施和药方时。刘丽忙摆手,“没有什么特殊的,就是一个概念。”

概念?我哑然失笑。

然而,我的朋友N并不是一无所获,至少王医生开了“处方”——去三亚。

相关链接

卫计委:烟草烟雾有69种致癌物 比雾霾危害大清肺食物能否应对雾霾天气

雾霾天气被评为2013健康事件之首

黑木耳不能防雾霾 小伙连吃3盘拉3天肚子